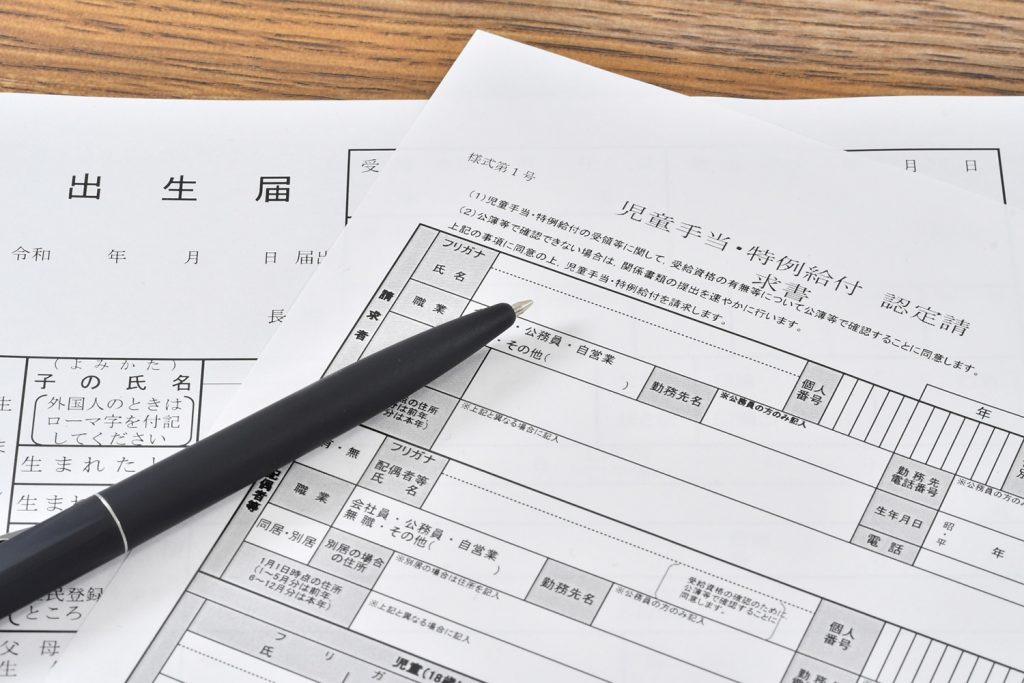

首がすわる前の赤ちゃんを抱えて、出生届や保険、給付金の手続きに奔走した記憶があります。

初めての出産後、「何を、いつまでに、どこに出せばいいの?」と混乱する方も多いはず。

このブログでは、赤ちゃんが生まれた後に必要な「行政・保険・給付」などの手続きを、わかりやすくまとめました。

・それぞれの手続きの期限と準備すべき書類

・2025年時点で使えるオンライン申請や便利な制度(マイナポータル等)

出生後に必要な手続きを「種類別」に把握

赤ちゃんが誕生すると、健康保険や児童手当など、多くの行政手続きが発生します。

手続きは大きく分けて「役所」「職場」「健康保険」など複数の窓口があるため、抜け漏れのないようにリストアップしておきましょう。

【役所編】出生後すぐに必要な手続き

①【出生届】生後14日以内

◆申請について

・提出期限:産まれた日から14日以内

・提出先:子の出生地、本籍地または届出人(父または母)の所在地の市区町村役場

- 母子手帳

- 印鑑

- 身分証明書

出生届は子供の戸籍を作る上で大事な書類ですので、出産後は忘れずに提出しましょう。

里帰り出産の場合、出産した地域の役場へ届け出ても良いようです。

出生届の用紙は役所にありますが、出産した病院や産院でもらえる場合もあります。

用紙は「出生証明書」と一体になっていて、その部分は出産に立ち会った医師または助産師に記入してもらう必要があるため、病院で頂ける場合が多いです。自分で用意すべきかどうかを事前に確認しましょう。

②【児童手当金】出生日の翌日から15日以内

◆申請について

・提出期限:出生日の翌日から15日以内

・提出先:現住所の市区町村役場

- 児童手当認定請求書

- 申請者の健康保険証の写し

- 申請者名義の振込先口座のわかるもの

- 申請者の印鑑

- 申請者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

- 本人確認書類(運転免許証等)

児童手当金は、0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に支給される手当金。子供の年齢や所得額によって支給額が変わります。

◆支給額

| 3歳未満 | 3歳〜小学校終了前 | 中学校 | |

| 1人目 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 |

| 2人目 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 |

| 3人目以降 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |

・3歳未満:一律15,000円

・3歳以上~中学卒業:10,000円(第3子以降は15,000円)

※子供の養育人数ごとに所得制限があります。

所得制限を超える世帯:月額一律5,000円

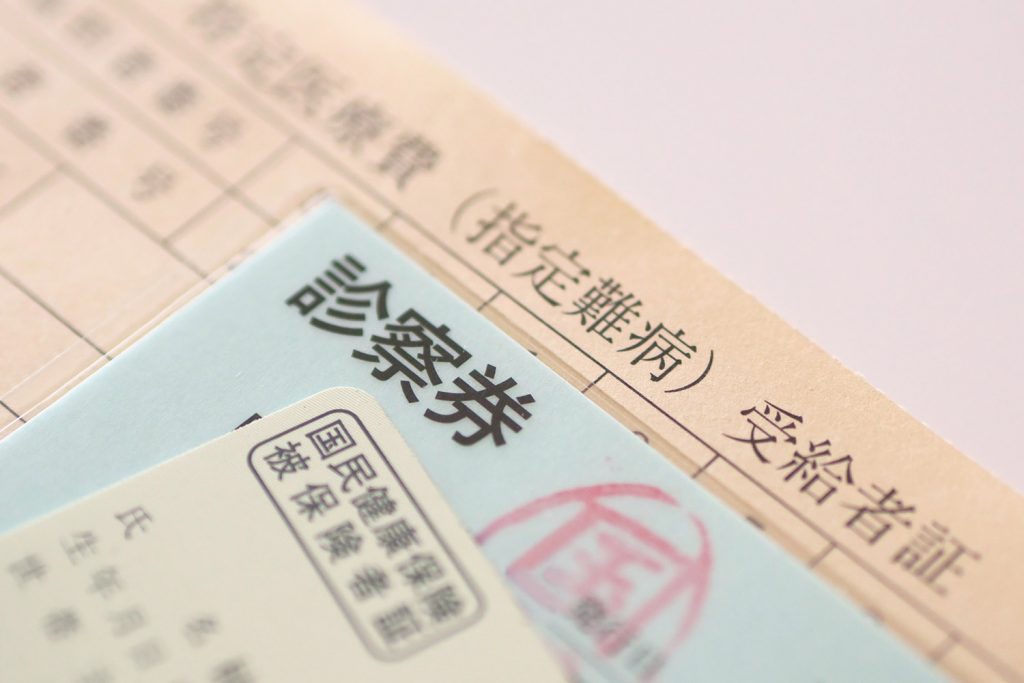

③ 乳幼児医療費助成の申請

◆申請について

・提出期限:子供の健康保険証が到着後すぐに

・提出先:各自治体の担当窓口

※新生児の健康保険証が届いていなくても、後日、写しを提出すればOKな自治体もあります。

- 申請にあたって出生届出済証明が記載された母子手帳

- 赤ちゃんの健康保険証

- 届出人の印鑑

- 振込先にする預金通帳

子供の医療費助成とは、子供が医療機関で治療や診察を受けた費用の一部、または全額を自治体が助成してくれる制度で、加入すると「乳幼児医療証」が発行されます。

各自治体によって設けられている制度なので、対象となる年齢や助成金額はお住まいの地域によって様々なので調べるようにしましょう。

助成を受ける方法も、自治体によっては、

・病院窓口で健康保険証と乳幼児医療証を提示すれば助成分を差し引いてくれる

・後日申請して受け取る

など、ケースが分かれます。手続きには子供が健康保険に加入していることが条件となります。

【健康保険・職場編】扶養と保険証の申請を忘れずに

④【健康保険加入】出生後〜1カ月検診まで

◆申請について

・提出期限:出生後〜1ヶ月検診まで

・提出先:社会保険なら勤務先、国民健康保険なら自治体の担当窓口

- 出生届出済証明欄が記載された母子手帳

- 出生届のコピー

- 届出人の印鑑

- ご自身の健康保険証

各自治体から子供の医療費助成を受けるのに必要です。

両親どちらかの扶養として加入することになりますが、夫婦共働きの場合、年収が多い方の健康保険組合に扶養で加入することになります。

加入手続きが遅れると助成が受けられず、病院にかかった場合に全額を窓口で立て替え払いすることになるので、赤ちゃんが生まれたらすぐ提出しましょう。

【その他】子育て支援・オンライン申請も活用

⑤【出産育児一時金】出産した翌日から2年間

◆申請について

・提出期限:利用する受取方法によって異なる

・提出先:病院または各健康保険組合の担当窓口

出産育児一時金は分娩費用の一部が所属する健康保険組合より給付されるものです。通常、赤ちゃん1人あたり42万円が支給されます。

受け取り方法は以下の3通り。

【直接支払制度】

健康組合から医療機関に出産育児一時金が直接支払われます。多くの医療機関がこの制度を採用しています。退院時の支払いが差引した金額だけで済むので楽です。「直接支払制度」を利用して、出産費用が42万円に満たなかった場合は、健康保険組合に申請することで差額を受け取ることができます。

◆申請:病院が準備する「直接支払制度利用の合意書」に記入し、入院時、または入院までに提出

【受取代理制度】

出産する医療機関が「直接支払制度」を導入していない場合は、健康保険組合に申請することで「直接支払制度」同様に組合から医療機関に支払われます。

◆申請:健康保険組合から「受取代理制度利用」の申請書を受け取り、医療機関に必要項目を記入してもらいます。出産予定日の2ヵ月前以降に、ママが健康保険組合へ提出

【産後申請】

出産後、自分で出産費用をすべて支払ったあとに健康保険組合へ申請し、支給を受ける方法です。

◆申請:健康保険組合から申請書類を受け取り、出産入院時に病院や産院で必要項目を記入してもらって、退院後に健康保険組合へ提出します。申請期限は出産日翌日から2年間

まとめ|提出先・期限を把握して計画的に進めよう

赤ちゃんが生まれた後の手続きは、意外と多く複雑です。

しかし、期限を守って確実に提出すれば、育児のスタートをスムーズに切ることができます。

-

まずは「出生届」を14日以内に提出

-

健康保険や扶養申請なども早めに動く

-

マイナポータルなどのデジタルツールも活用

出産は大仕事。パパ・ママどちらかが主担当になって分担して進めるのもおすすめです。