自宅やオフィスで愛用している I-O DATA NAS が突然故障。保存しているデータの安全が一気に不安になりますよね。私も実際に HDL2-AAシリーズ を運用していたのですが、ある日ランプが赤く点灯し、HDDの故障が発覚しました。

今回は、実際に故障したHDDを WD Red Plus 6TB に交換して復旧させた手順を、写真付きで紹介します。

「I-O DATA NASが壊れたらどうすればいいのか?」「HDD交換は難しいのか?」と不安な方にとって、実践的な参考になるはずです。

・WD Red Plusを選んだ理由とメリット

・修理後のNASをどのように活用しているか

I-O DATA NASが故障

ある日、NASの前面を見ると1番ベイのランプが赤点灯していました。

これは明確に「HDDが故障した」というサインで、RAIDの片側が落ちた状態です。

このまま放置してもう1台のHDDまで故障してしまうと、NAS全体が停止しデータが失われるリスクがあります。

購入してから、約6年ほどNASを運用してきましたが、早急にHDD交換を行うしかありませんでした。

交換用に選んだ「WD Red Plus 6TB」

今回選んだのは、NAS専用設計の Western Digital WD Red Plus 6TB です。

NAS向けに最適化されたNASware 3.0を搭載し、24時間稼働を前提にした設計、さらにRAID環境での安定性にも定評があります。

特にこのシリーズはCMR方式を採用しており、信頼性を重視する私にとって安心して選べるモデルでした。

ホームユースから中小規模オフィスまで幅広く使われている点も安心材料です。

故障HDDの取り外しから交換まで

① 上部カバーの取り外し

上面カバー閉じた状態

上面カバー閉じた状態 上面カバーをスライドした状態

上面カバーをスライドした状態作業はまずNASの電源を落として、上面カバーをスライドして外します。

② 本体からマウンターを取り外し

本体を寝かせます

本体を寝かせます HDDを取り外します

HDDを取り外します内部に2台のHDDが並んで収納されています。

故障しているディスクを確認したら、金属製マウンターごとHDDを取り外しました。

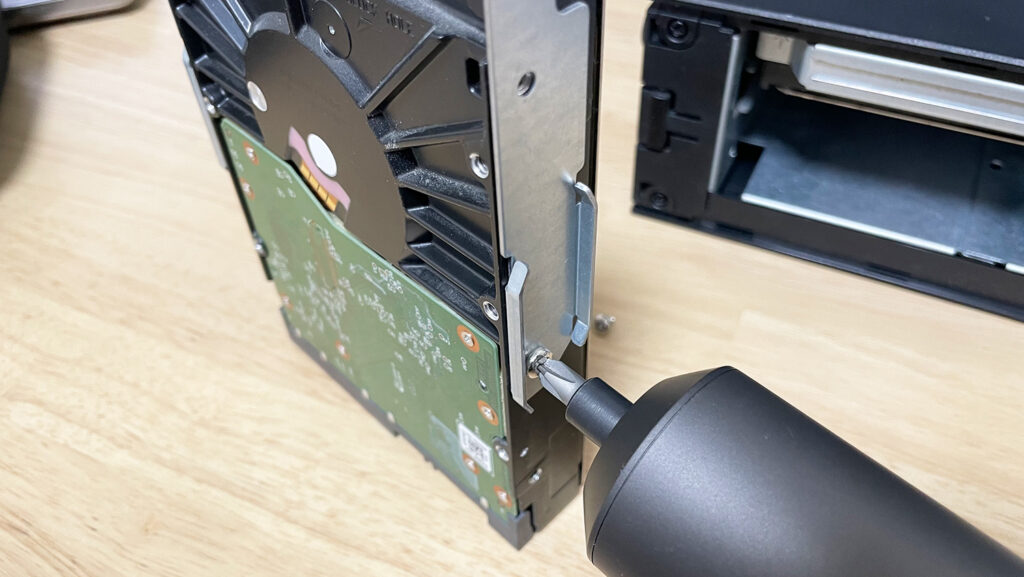

③ マウンターからHDDを取り外し

マウンターを外します

マウンターを外します 故障したHDD

故障したHDD故障したHDDに取り付けてあるマウンターの側面にあるネジを外します。

④ 新しいHDDにマウンターをセットして本体へ

新HDDへマウンターをセット

新HDDへマウンターをセット マウンターごと本体へ

マウンターごと本体へ次に、取り外したマウンター金具を新しい WD Red Plus 6TB に付け替えます。 ネジ位置を合わせてしっかり固定したら、再びNAS本体に差し込みます。

このとき奥まできちんと装着することがポイントです。

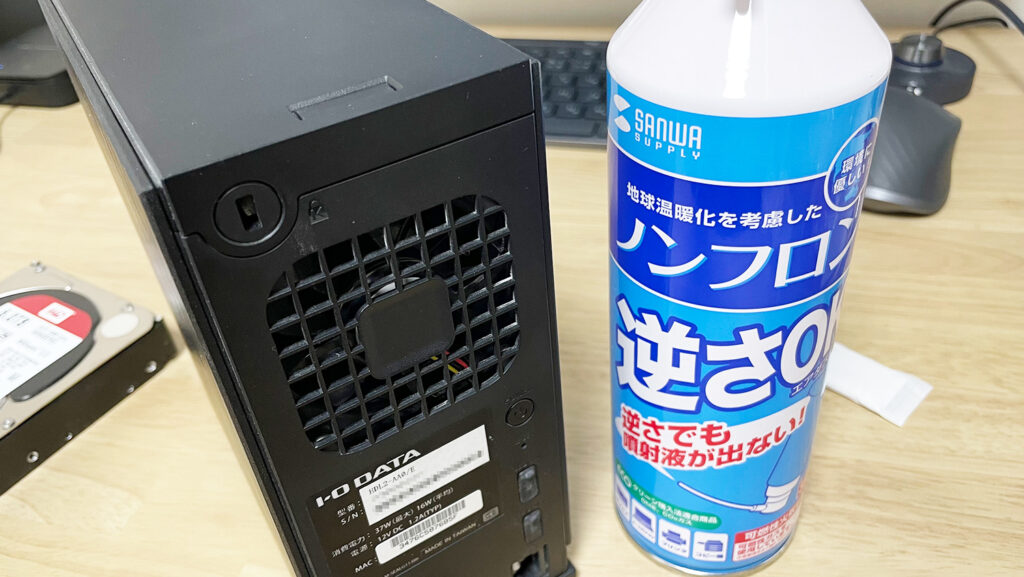

⑤ NAS本体を掃除して完了

新しいHDDをNAS本体へセットしたら、ファンの周りなどをエアダスターで掃除します。

新しいHDDをNAS本体へセットしたら、ファンの周りなどをエアダスターで掃除します。

RAID再構築で復旧完了

NASを再起動すると、自動的にRAIDの再構築が始まりました。

HDDの容量や保存データの量によって数時間以上かかることもありますが、無事に完了するとNASは正常な状態に戻ります。

交換後は前面ランプも緑に戻り、安心して再び利用できるようになりました。

修理後のNAS活用とストレージ管理の見直し

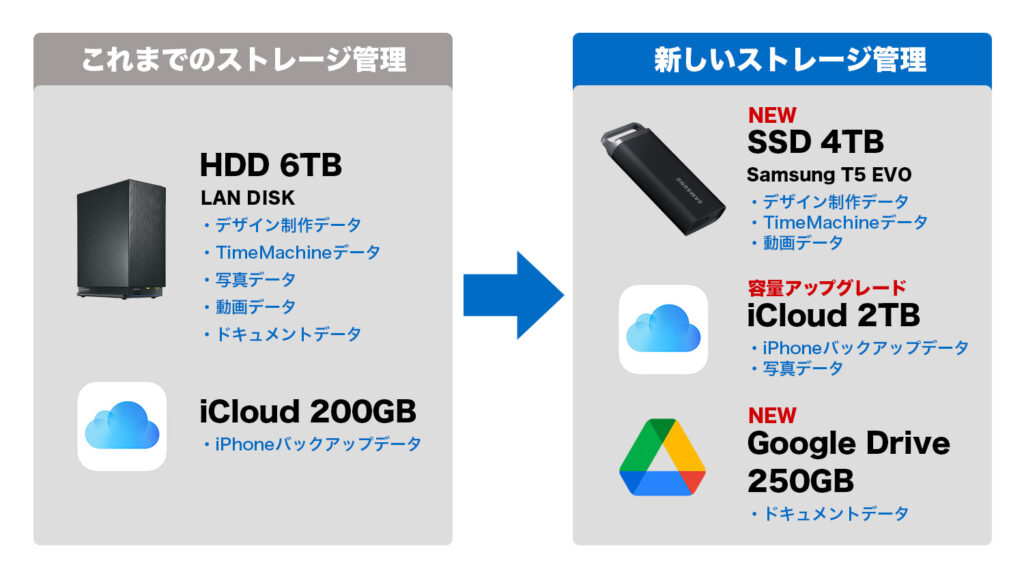

今回のHDD交換でNASは復旧しましたが、これをきっかけにストレージの管理方法を見直しました。

近年はクラウドサービスやポータブルSSDが大きく進化しており、日常的なデータ利用ではNAS以上に便利な場面も増えています。

私は現在、日常の作業ファイルは オンラインストレージ(Google DriveやiCloud) に同期し、写真や動画など大きなデータは ポータブルSSD「Samsung T5 EVO 4TB」 に保存しています。

修理したI-O DATA NASは、メインではなく 大容量のサブ外付けHDD として利用することで、バックアップ専用の役割を担わせています。

ポーダブルSSDを自宅ストレージのメインにしました 自宅ではこれまで外付けHDDを使っていましたが、ストレージの速度や管理のしやすさを考え、2023年12月8日に発売された「Samsung T5 EVO 4TB」[…]

このように役割を分けることで、普段はクラウドとSSDで快適に、そしてNASは大容量のバックアップとして安心を補強する形になりました。

まとめ|NASは定期的にHDD交換

I-O DATA NASの故障は、ほとんどの場合HDDの経年劣化によって起こります。

もし赤ランプが点灯しても慌てる必要はありません。落ち着いてHDD交換を行い、RAIDの再構築を待てば復旧できます。

今回は WD Red Plus 6TB を選んだことで、NASの安定運用を再び取り戻せました。

そして同時に、クラウドとSSDを組み合わせた新しい運用に切り替えることで、より柔軟で安全なストレージ環境を実現できています。

NASを長期間使う方は「故障は必ず起こるもの」と割り切り、交換手順と代替手段を準備しておくことが大切です。